琉璃佛像依然是人心中敬仰的大神,已經立春了,但這次疫情還沒結果,回想年前,門頭溝區永定河畔的龍泉務村氣咄咄逼人,在村后的半山腰上坐落著幾家琉璃磚生產商。從外面就能看到廠里十分的冷清,只有金燦燦的琉璃大門在訴說著昔日的輝煌。

此時,劉師傅還是一如既往早晨5點多就從家里趕往廠里,給北京故宮博物院訂制的產品畫圖,并且輔導徒弟,接著就準備參加各種展覽和論壇的資料......雖然燒制琉璃磚的窯火已經熄滅多年,但是作為***非遺代表性傳承人,手藝還是要一代代傳下去的。

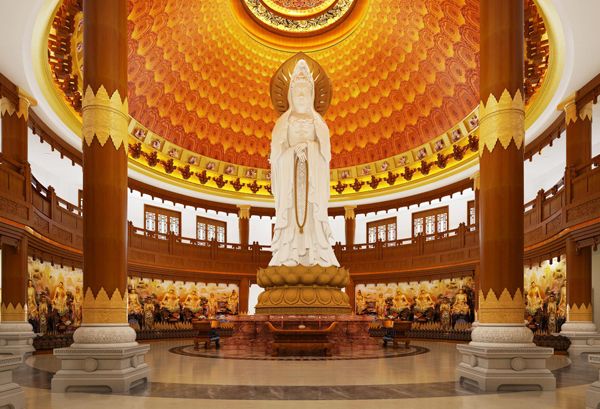

琉璃磚,其金碧輝煌、流光溢彩的特性,自從古代就成為皇帝建筑的重要裝飾之一,而*久遠的琉璃窯廠,至今已經有700多年的歷史了。

自從二十世紀八十年代起,全國各地開始新興對古建筑的修繕工程,因此琉璃磚制品供不應求。全國各地的琉璃廠如雨后春筍般一個個的冒出來。但是由于環境不符合要求,在近幾年關閉的琉璃廠數不勝數。

窯火熄滅、工人遣散、技術人員流失,但是延續了700多年的琉璃磚燒制技術并沒有失傳。劉師傅帶著十幾名琉璃技術人員,轉戰全國各地合作廠家,改用天然氣繼續生產。劉師傅還說:“相對于燒煤,現在的溫度更容易控制了”。

劉師傅并沒有堅守傳統的固守思想,他認為用于文物修復的產品必須要和過去的標準統一,而一些新型的建筑,當然應該考慮到用現代工藝。比如過去制作建筑屋脊,每塊琉璃磚都是先制作一整塊胚,然后從中間掏空,留出連接用的小孔就行了。而現在采用的人工智能機器燒制,生產線下來的直接就是成品,因此其不僅效率提高了,而且也輕巧了不少。

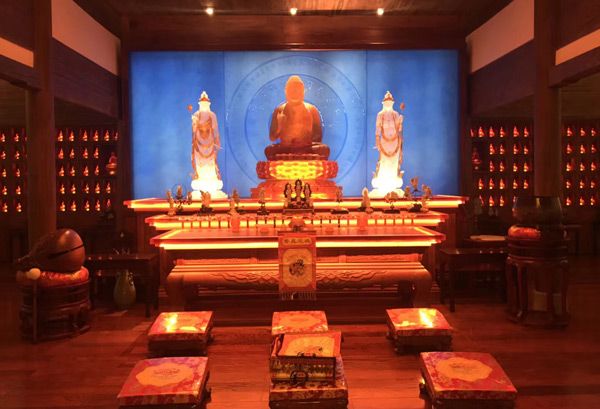

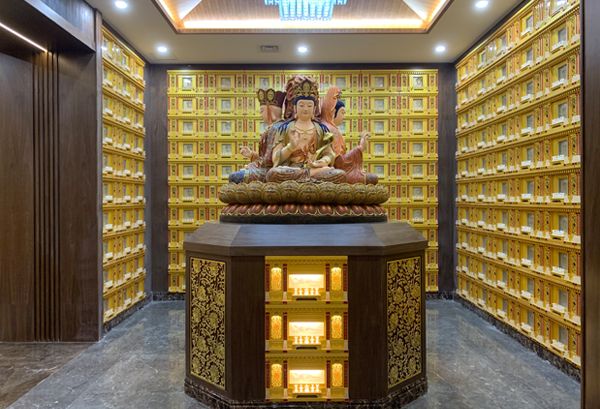

在剛剛結束的第十三屆永定河文化節上,主辦方與旅游局宣布推出一項“琉璃重生”計劃,并發布了琉璃文化創業產業園的規劃。在建成之后,將會成為國內保留生產功能的非遺主題園區,琉璃佛像琉璃磚也將重返青春,走進百姓的生活中。